2025年,中国储能行业迎来关键转折点。2月份,“136号文”终止了实施八年的强制配储政策,释放市场选择信号;随后“394号文”加速全国电力现货市场建设;7月《价格法修正草案》强化对低价倾销和“内卷式”竞争的监管。最终在8月,首部储能锂电池安全强制性国家标准正式实施。一系列的政策组合拳清晰地昭示,行业竞争的底层逻辑正在重构,技术底蕴与安全能力或将成为企业“破内卷”的关键。

安全警报:储能快速发展下的隐忧

2024年全球新型储能发展迅速,国家能源局数据显示,截至2024年底,全球已投运新型储能项目累计装机规模约18亿千瓦,较2023年底增长约98%,新增装机规模约0.9亿千瓦。但在行业规模迅速扩张的同时,储能安全隐患却如影随形。

据不完全统计,2024年全球范围内接连发生了20余起火灾事故,2025年全球公开报道的储能安全事故也已超过12起。如,美国加州Gateaway储能项目因电池老化与热管理系统失效,大火连烧8天并两度复燃,迫使周边千名居民撤离;韩国庆尚北道浦项市储能电站的大火吞噬了超过8000个电池模块,耗时近28小时才初步控制火势。

这些触目惊心的案例,深刻揭示了热失控防护机制薄弱、系统安全设计不足等核心缺陷,暴露出当前产业高速发展与安全标准体系间的尖锐矛盾。

强制标准:储能安全成为必备“通行证”

在全球频发事故与安全标准滞后双重挑战的背景下,2025年8月1日,GB44240-2024《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》作为我国首部储能锂电池安全强制性国家标准正式实施。该标准将安全要求从“建议遵守”升级为“法律强制”。这意味着,储能产品的安全保障能力不再是“锦上添花”的优势,而是进入市场角逐的必备“通行证”。

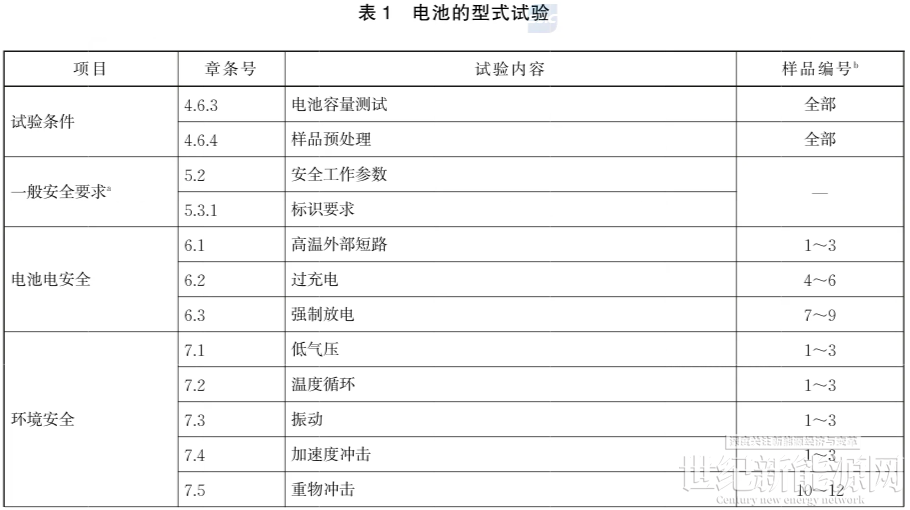

据悉,与现行的标准相比,GB 44240核心突破在于聚焦产品本质安全特性,其吸纳综合了IEC、UL、UN等多项国际储能标准的关键测试项目,用23项严苛测试织就了一张"安全防护网",建立了从单体电芯到完整系统的全方位、多层次测试体系,为行业设立了不可逾越的安全红线。

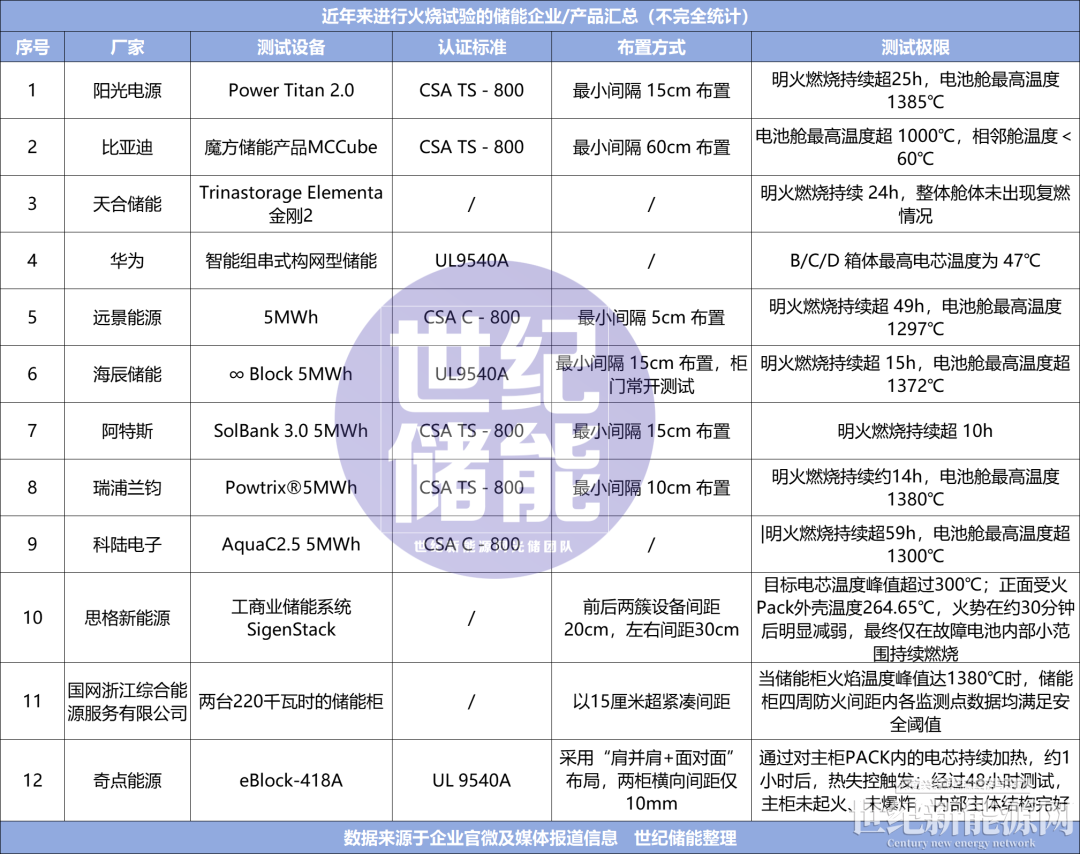

据悉,在新国标生效前,以阳光电源、华为、远景能源多家企业为代表已前瞻性地开展大规模系统级燃烧测试,验证其产品在极端条件下的热失控阻断能力,这一集体行动标志着行业自主向高标准安全体系迈出了关键一步。同时,宁德时代、远景动力、中创新航、德赛电池等15家具备深厚技术底蕴的头部企业已率先通过GB 44240—2024的严苛认证,展示了强大能力。

然而,新国标的实施,也对众多中小厂商构成了前所未有的生存压力。行业数据显示,截至2025年3月,储能产业链相关注册企业数量一度高达29万家,但内卷之下已有超过3万家企业被强制“淘汰”。在新国标的高压筛选下,行业洗牌进入“深水区”:大量难以满足强制性安全要求、依赖“低质低价”策略的中小企业面临加速出清,市场预期年底前淘汰率将不低于30%。

综上来看,这场以安全为核心的“大考”,正驱动市场资源快速向具备技术实力的头部企业集中。

重构格局:终结市场无序的“价格战”

近年来,储能市场深陷激烈的“内卷”式价格竞争漩涡。根据CNESA Datalink 数据显示,2025上半年0.5C储能系统的中标均价降至558.28元/kWh,同比下滑27%;0.25C系统中标均价跌幅更甚,同比大跌69%至448.31元/kWh。

然而,这种低价竞争策略,正被新国标“釜底抽薪”。未来,缺乏认证的企业或直接被挡在投标大门之外,安全设计不达标的产品也需回炉重造,低质低效的产能将面临快速清退,行业格局调整已按下快进键。

与此同时,GB 44240为中国储能产品出海提供了有力的“通行证”。其严格标准与国际主流规范高度兼容,为中国企业突破国际市场的准入壁垒、提升全球竞争力提供“品质证明”。

GB 44240-2024的实施,标志着中国储能产业正式迈入“安全至上”的高质量发展时代。尽管短期内行业需消化成本上升的压力,但从长远视角审视,这一标准不仅将加速落后产能淘汰、驱动技术创新迭代,更以其高规格的安全要求,引领产业走向更稳健、可持续的未来。

免责声明:本平台仅供信息发布交流之途,请谨慎判断信息真伪。如遇虚假诈骗信息,请立即举报

举报