2025年,光伏下行周期并未完全回暖,产业链博弈带来的生存压力依旧山大。头部企业尚在喘息,腰部企业更显艰难。

在“各寻出路”的行业背景下,有的企业忙出海,有的忙减产,有的忙成本控制……

而隆基绿能却在近期频频释放入局储能的信号,其发力储能领域已成定局。

从早前隆基董事长钟宝申公开表态“暂时不做储能”,到如今快速成立储能领域新公司,这一战略转向的背后,无疑折射出当前隆基面临的 “造血压力”。储能业务的高毛利率,堪称这场行业“失血战”中最好的“回血剂”。因此储能,正成为隆基寄予厚望的新利润增长引擎。

近年来,随着各路资本与企业的加速涌入,当下的储能领域已从昔日的蓝海市场,快速蜕变为竞争激烈的红海战场。这一次,手握BC“明牌”的隆基,将要面对什么样的挑战?

先前态度

“之所以不做储能,是不想搅局”

2024年7月3日,隆基绿能在嘉兴举行全球分布式研发中心启动仪式(暨合作伙伴共创大会)。其间,钟宝申表示:一体化组件的大型企业,基本上都上了储能,有人问隆基为什么不做储能。我说我没有看到隆基在储能领域能够有什么样独特的能力来给社会、给客户贡献一些独特的价值,因此隆基不做搅局者。

2024年11月,钟宝申在隆基绿能业绩说明会明确表示:隆基“在储能方面尚无明确决策”,并认为“电化学储能是一种十分灵活的储能方式,但隆基目前选择将氢能作为布局储能的途径”。他强调,隆基需在储能领域找到“独特能力”,避免成为单纯的“搅局者”。

其实,隆基彼时对于储能的态度,并不是轻视或短视,大概是再次错判了储能的需求爆发速度和氢能普及的缓慢进度。

2021年至2024年间,隆基将氢能视为“第二增长曲线”,投入超百亿元建设电解槽产能。钟宝申多次强调氢能在能源转型中的长期价值,认为其比储能更具颠覆性。

被誉为“终极能源”的氢能,在清洁性、资源储量、能量密度、应用范围等关键能源属性上具备极致潜力,高度契合全球“碳中和”与能源转型的核心需求。与化石能源相比,氢能燃烧产物为水,不排放二氧化碳、氮氧化物、颗粒物等污染物,能从终端使用环节彻底切断碳排放链条,根本解决化石能源带来的温室效应和环境污染问题;从原料端看,制造氢能的核心原料——水异常充足,地球表面71%被水覆盖,通过电解水制氢,水可作为无限的氢源。

但就目前而言,氢能的终极潜力远未释放。究其原因,制氢成本、储运成本、安全标准等方面的技术瓶颈,仍是制约其广泛应用的主要因素。对氢能企业来说,当下氢能的变现能力极弱,稍有不慎便可能陷入亏损。隆基的氢能电解槽产能规划在2025年底前提升至5-10GW,虽稳居全球第一,但变现能力与行业内其他企业一样,难担“第二增长曲线”的重任。叠加行业下行周期的财务压力,寻找新出路成为隆基无法回避的选择。

战略纠偏

从氢能“单押”到储能“补位”

2025年,光伏产业链下行周期阴霾仍旧浓重。

转眼间,时间就来到了9月3日。当天,在隆基举行的投资者关系活动中,钟宝申指出,过往光伏客户“希望获得组件+储能的系统解决方案,而非单一产品”,这一需求成为隆基布局储能的关键切入点。他强调,客户对隆基的长期信任构成了差异化竞争优势。

钟宝申明确表示“不会从头做起”,将通过参股、收购等资本运作整合优质资源。他认为,储能行业“仍处爆发起点”,理由是电网冗余容量逐步耗尽后,光伏消纳需求将直接推动储能装机增长。他判断“现在进入储能领域不算晚”,并认为隆基的技术储备(如BC组件)与储能结合将形成协同效应。

这一表态是隆基储能业务从“观望”转向“实质布局”的标志性节点。

其实,这种思考不无道理。从项目盈利性与客户黏性两个核心维度来看,储能业务的毛利率显著高于光伏业务,具备更优的盈利潜力;而从市场需求端分析,用户愈发倾向于选择“一站式”的一体化解决方案。若缺失储能系统,企业的“光+储”业务线将存在明显短板,无法形成完整的服务闭环,这不仅会影响业务布局的完整性,还可能导致部分对光储一体化服务有需求的用户流失,进而削弱市场竞争力。

隆基是这么说的,更是这么做的,短时间内,频频出手,采取“资本+合作”的捷径,布局储能相关业务。

2025年4月10日,在北京第十三届储能国际峰会上,隆基绿能与液流储能达成战略合作,整合单晶光伏技术与液流储能核心能力,在项目开发、技术研发、智能运维等领域深度协同,聚焦盐碱滩涂、海上光伏等特殊场景,联合开发适配性组件与储能系统,构建“光伏+储能”一体化解决方案。

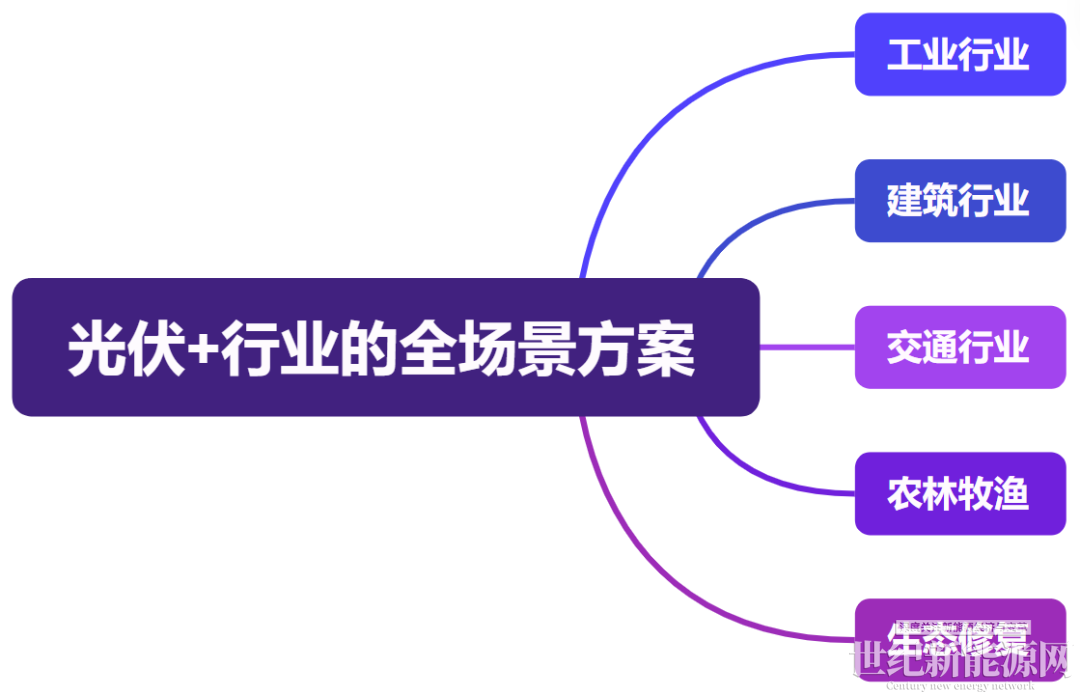

究其合作的底层逻辑,可以从隆基一直倡导的“光伏+行业的全场景方案”策略中看出。

一直以来,隆基都异常重视用户需求,产业也均为各应用场景痛点而衍生出的迭代个体,再进一步,隆基开始打造行业方案。这也可以看成是隆基从“光伏制造”向“能源解决方案提供商”转型的正在进行时,而布局储能则是关键一步。

目前在隆基的行业方案体系里,主要由以下几个大方向组成:

再看隆基绿能与液流储能的合作,其实仍是向着光伏+特殊场景发力,并丰富其行业全场景方案内容。

在我国,有盐碱地9913万公顷,约合14.87亿亩,应用场景广泛,市场前景不俗。另外,我国拥有丰富的海上光伏建设潜力,前景同样广阔。

不难看出,此次合作,旨在利用隆基的组件场景适配实力和液流储能盐酸基全钒液流电池技术优势,共同为盐碱、海上提出光储一体化解决方案。双方将凭借1+1>2的协同效应,来提升项目的竞争力,实现双赢的目的。

宏观来看,隆基布局储能业务战略,会分三步完成:

第一步:战略合作;

第二步:资本参股;

第三步:兼并收购。

而与液流储能和易事特等企业的合作,属于第一步。

2025年9月,隆基迈出了布局储能业务的第二步——资本参股。隆基通过参股方式成为精控能源股东,属于精控能源最新一轮融资的一部分,具体投资金额及持股比例尚未公开披露。

但是,我们可以从其股权穿透中,寻得一丝端倪。

企查查显示,精控能源共有44位已知股东,其中受益所有人为加拿大籍的施敏捷。各股东实缴出资日期均为2023年11月7日。

从上表可以看出,精控能源的股东结构特点呈现以下特点:

产业资本主导:阿特斯、固德威、迈为股份等新能源领域上市公司通过旗下投资平台持股,形成“光伏+储能”协同生态。精控能源经过几轮融资,即将进入IPO倒计时,各路资本“占位投资”也将带来丰厚的回报。

国资深度参与:苏州高新投资、中车转型升级基金等国资背景股东占比超15%,体现地方政府对储能赛道的战略支持。

员工持股平台:苏州精控旭睿、苏州嘉欣旭睿等合伙企业覆盖核心团队,合计持股超10%,绑定长期发展利益。

精控能源或许不像垂直一体化头部企业那般耀眼,但其在储能领域的实力却不容小觑。

精控能源是全球储能系统集成头部企业,连续五次入选彭博新能源财经全球储能一级厂商榜单,与华为、宁德时代等行业头部企业并列。

其拥有31GWh自有产能,全球并网量超10GWh。核心技术覆盖电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)等全链条,尤其在液冷储能模块化设计和长寿命系统优化方面具有显著优势。此次合作旨在通过资本纽带快速补强储能系统集成能力,推动“光伏+储能”打包方案落地。

31GWh的储能产能是什么概念?若以新能源电站15%~20%的配储比例计算,该产能可满足155GW至206.67GW装机量的新能源电站配储需求!

此次合作是隆基绿能在储能赛道的关键落子。精控能源的1500V高压液冷储能系统、氢燃料电池技术,可与隆基的BC(背接触)高效组件、绿氢业务形成技术协同,尤其在海外市场的本地化供应链支持上具有战略价值。

精控能源与其他储能企业的不同之处,在于其拥有更全面的五维度解决方案,分别是:公共事业级储能系统解决方案、工商业储能系统解决方案、动力电源系统、氢燃料电池系统、户用储能。

值得注意的是,对于多数光伏企业而言,重点关注的是公共事业级、工商业级及户用储能解决方案,而对隆基来说,氢燃料电池系统也孕育着深度合作的商机。

下一步,隆基大概率将推进收购工作,实现对储能生产线及相关技术的直接或间接掌控,打通“隆基中央研究院+自有生产线”的闭环,并结合战略合作企业,在短期内达成其布局储能领域的目标。相关信息显示,隆基正同步接触储能企业探讨收购可能性,显示其加速储能布局的决心。

除此之外,隆基在2025年上半年间,接连成立三家全资子公司。

2025年4月,成立内蒙古兴安盟智储新能源有限公司,注册资本100万元,由隆基绿能间接全资持股,经营范围涵盖储能技术服务、太阳能发电技术服务等。

2025年5月,成立武威储威新能源有限公司,同样为隆基绿能间接全资控股,注册资本100万元,业务包括储能服务、新兴能源技术研发等。

2025年9月,成立广西柳州源储新能源有限公司,注册资本100万元,由隆基绿能通过西安隆基新能源有限公司100%控股,主要从事储能技术服务、合同能源管理等业务。

这三家全资子公司的布局,体现出隆基清晰的业务布局与战略动向。

内蒙古、甘肃(武威)风光资源丰富,对应子公司的核心业务或向集中式风光储场景倾斜。而广西风光资源整体呈现“有潜力、分布不均、特色鲜明”的特点,叠加其新能源汽车、机械制造等行业电力需求旺盛,对应子公司的核心业务或向工商业储能场景倾斜。

但无论如何,这些场景的解决方案,都是隆基的“拿手好戏”。在这些区域成立储能子公司,无疑是为了强化其区域“光储”战略的落地推进。

动作频频的隆基,一连串布局储能的操作,能否如愿提升储能业务毛利率?现实显然没那么简单。

挑战犹存

迟到者的“内卷”突围战

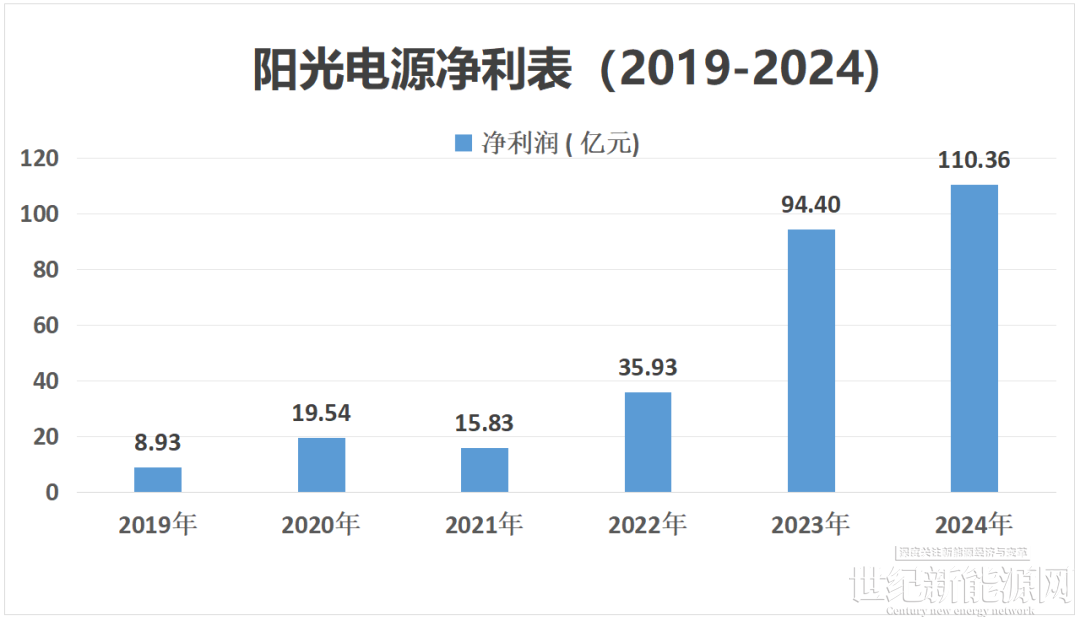

在2024年中国光伏产业链盈利普遍惨淡的背景下,阳光电源以110.36亿元净利润一骑绝尘,遥遥领先于其他光伏企业。

回顾其2019年—2024年的净利表现,不仅始终保持盈利,甚至在光伏下行周期冲击最大的2023、2024年,更呈现出“逆市而行”的强势增长态势。

再观察其业务财务结构可见,2024年其储能系统业务营业收入达249.59亿元,收入占比高达32.06%;储能系统主营利润达91.58亿元,超过光伏逆变器等电力电子转换设备业务,毛利率更是高达36.69%。

由此不难看出,储能业务对于亟须补充盈利点的隆基而言,不仅能补全其光储一体化竞标能力,更可带来丰厚的毛利率。

然而,现实往往充满挑战。

在阳光电源、阿特斯、天合光能、晶科能源、晶澳科技等一众早已布局储能业务的光伏龙头企业中,隆基无疑属于“迟到者”。

梳理这些光伏龙头企业布局储能的时间节点可见,其布局跨度从4年前延伸至19年前……

阳光电源早在2006年就正式切入储能领域,以逆变器业务为基础拓展至储能赛道,2024年储能出货量已高达28GWh。阿特斯、天合光能均于2015年布局储能业务。晶科能源2019年推出海外光储一体化解决方案,2022年成立储能科技公司,正加速自主电芯研发进程。

从客观视角来看,这些深耕储能领域多年的光伏企业,已优先占据核心阵地并瓜分市场份额,推动储能市场从蓝海转向红海。

此时逆势入局储能,既是对企业战略魄力的终极考验,更离不开硬核且难以复刻的技术壁垒与资源整合能力。前有老牌玩家卡位封锁,后有跨界势力强势入局,若非手握差异化技术王牌或规模化成本优势,想要在存量博弈中撕开市场缺口,必将引爆新一轮储能行业的“内卷” 绞杀战,颠覆光伏江湖既有的竞争格局。

隆基能否杀出重围、分享储能红利,仍是悬念丛生。

可以预见的是,这场战役的最终结果,将直接决定其能否从“光伏单赛道巨头” 跨越式跃升为 “综合能源生态巨头”。而储能业务的毛利率水平,更将成为衡量其转型成败的核心分水岭。这不仅关乎短期盈利表现,更左右其在综合能源赛道的长期话语权。

免责声明:本平台仅供信息发布交流之途,请谨慎判断信息真伪。如遇虚假诈骗信息,请立即举报

举报