近期,中美再次展开新一轮经贸会谈,最终敲定第四次延长TikTok的剥离期限。

这也给中国企业家和投资者带来了启示。在当今复杂的国际环境下,地缘政治风险已成为企业“走出去”的核心考量因素,资本的流动与价值的实现,早已无法脱离政治语境独立存在。

对企业而言,在复杂国际环境中,对抗也不是唯一出路。中国企业家需要具备更高的战略灵活性:既要善于运用国际规则与资本市场,更要学会联结用户、员工等本地利益相关者,争取更多博弈筹码。

这对于如今身处出海浪潮中的光伏行业尤为适用。

回溯2022年,拜登政策通过《通货膨胀消减法案》,诱人补贴弥补美国制造的成本劣势,随之中国企业掀起赴美热潮。

2025年,特朗普重锤砸下,中国光伏企业被迫用更曲折的方式控制在美资产,昔日出海热情全化为现实挑战。

地缘政治摆在企业运营之前,中国光伏企业又能作何选择?

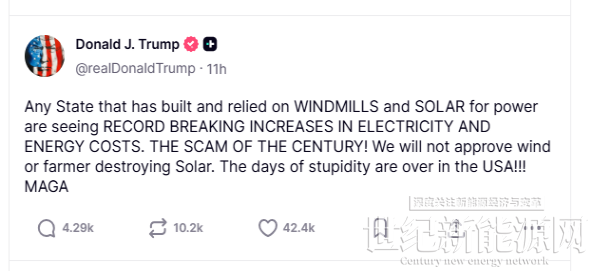

特朗普接连重击新能源

去年11月,特朗普当选美国总统后,中国光伏企业赴美建厂的热情迅速降温。美国高昂的人工成本依赖IRA补贴覆盖,失去补贴支撑的赴美建厂,已基本等同于“亏损风险”。

上任之后,特朗普又持续对可再生能源发起攻势,主推大而美法案取消了多项清洁能源优惠政策。

针对光伏企业的影响,业内头部企业如阿特斯在年中报有作解读,节选部分如下:

截图:阿特斯年中报

提取两个重点:

第一,中国(包括港澳企业)直接受限:设立在中国(含港澳)的企业,若光伏、储能电站开发商/业主从其采购,相关美国主体将无法享受IRA法案补贴;若中国本土及港澳企业自身为美国国内制造工厂,或其向美国制造工厂供应的原材料、元器件超比例,相关美国制造工厂也无法享受IRA法案制造补贴。

第二,中国企业海外关联企业亦被纳入限制:中国企业在境外持股≥25%的企业,或中国公司/个人通过技术许可、高管任命、经营管理控制、资金管控等实现“实质控制”的境外企业,也可能被认定为“受限制外国实体”。

中国企业正在面临合规和经营的双重挑战。

另外,特朗普对新能源的打压不止于制造端,一个月前更明确表态,即便在电力供应不足的地区,其政府也不会批准光伏或风力发电项目。

行业风向已明显转变。近期,北美最大清洁能源展会讨论重心已明显转移,政策不确定性与合规挑战成为核心议题。

美国市场的复杂度正在影响企业决策,国内多家龙头光伏企业在年报或投资者活动记录表中对投资者关注的美国工厂布局做出回复。

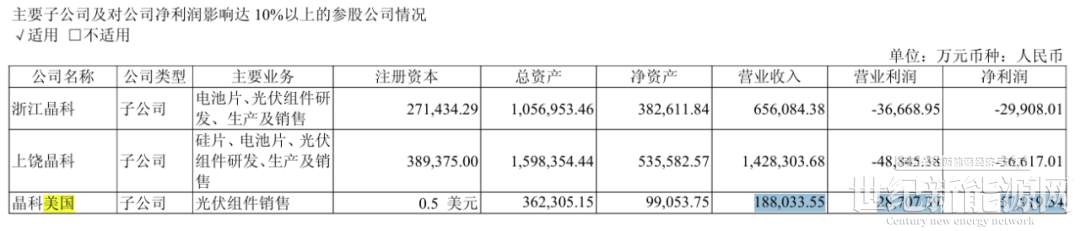

在国内整体业绩承压状态下,美国的高利润曾展现出高吸引力。根据年报数据,晶科美国2025年上半年营业收入18.8亿元,营业利润2.87亿元,净利润达5.79亿元。

但如今,美国政府的反复无常,以及为了满足合规需求必须要付出的高昂成本,正在劝退中国企业。

已在美建厂的龙头们急需在遵守法案要求与维持正常运营间找到新平衡点。

光伏巨头正在“曲线救厂”

光伏龙头正集体重新评估赴美建厂的价值。

整体看,在2023年的扩产潮中,在美扩产主要以头部公司为主,产能规模较小,且主要投向组件。只有阿特斯正式宣布扩产电池片环节。

大多数企业希望先通过投资门槛较低的组件环节进行美国产能布局,等熟悉当地环境,获得稳定可靠的的IRA补贴后才会考虑进行更上游的扩产。

作为最早赴美建厂的中国光伏企业之一,晶科能源在佛罗里达州投资5000万美元,建设了一座年组件产能为400MW的工厂。去年9月,晶科对外宣布这家工厂扩建获得了IRA提供的税收抵免,这是中国光伏企业首次在美国获得清洁能源项目激励。同年三季度,阿特斯也确认收到IRA补贴并计入其他收入。

目前尚未查询到其他企业是否获得补贴的公开明确消息。

在投资建设美国工厂时,企业付出了高昂的建设成本。如果无法获得补贴,企业利润将大额压缩。

随着特朗普上台后政策转向,不同企业基于投产时间、项目情况,对美国工厂处境的评估与应对策略也呈现差异:

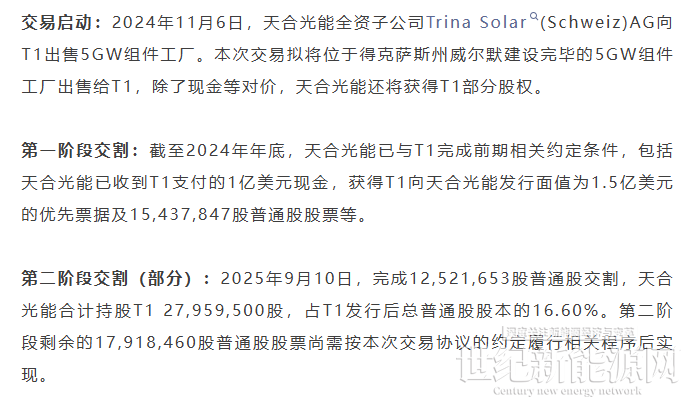

反应最敏捷的当属天合光能。去年11月6日特朗普大选胜出当晚,天合便公告拟出售得克萨斯州投产仅5天的5GW组件厂给美资主导的上市公司FREYR(当时其前两大股东均为美资,分别持股16.8%、8.2%),自身通过股权与债券分享美国业务盈利。

今年9月交易进展显示,天合已合计持有FREYR旗下T1公司16.6%股权,若交易完成将持股约19.8%。

天合通过保留技术、品牌输出,结合交易对方管理层在美国和北欧资本市场渠道及外部顾问的行业经验和政府关系,推动在美发展。通过这一操作,也可能满足合规要求,获得相应补贴。

天合美国工厂具体交易过程:

晶澳则是到今年7月,正式决定将其位于美国亚利桑那州的2吉瓦组件工厂出售给美国康宁公司的全资子公司AmericanPanelSolutions。该工厂已投产。

根据东方财富网4月报道,该工厂首季度因设备折旧和人工成本已亏损约0.8亿元,生产成本比东南亚高出20%。美国工人薪资是东南亚的5-8倍,叠加设备进口关税和环保合规成本,组件总成本攀升至0.37美元/W。

面对政策的不确定性和高昂的成本,及时止损成为其核心选择。

与上述两家企业最开始全资控股不同,隆基绿能则是通过与美国企业IlluminateEnergy合资建厂,通过稀释自身股权来满足合规要求。

但在大而美法案的要求下,这一持股比例远高于合规标准。隆基在近期的投资者活动记录表中表示,总体上,公司会考虑减持在美国合资工厂的持股比例,以符合美国OBBB法案的合规要求。

而在对美国市场的供应上,隆基表示,美国市场的政策变化特别快速,当前的情况较为复杂,公司暂时以美国合资工厂供应美国市场为主。

有投资者也就美国市场问题向晶科提问,OBBB法案后美国市场需求变化?未来海外供应布局如何考虑?

晶科能源表示,相关法案通过后,美国市场需求进入加速释放的过程,因为在终端电站ITC补贴退坡过程中,会有大量在安全港项目会在未来2-3年落地。针对相关政策,公司重构了供应链,未来可能采取非中国制造商主导的供应方式,通过美国本土制造供应一部分美国市场。相关法案对于沙特工厂供美的影响,目前正在与合作伙伴积极评估,不过沙特项目定位主要满足是中东本土市场需求。

在政策波动中,阿特斯是少数仍在推进美国产能建设的企业,其输美供应链采取“自建+外采”结合策略,目前美国组件工厂已投产,运营水平逐步提升,预计今年组件产量将超过3.5GW。此外,公司正在美国规划建设光伏电池片生产基地,预计明年投产。整体供应链策略是通过美国本地生产、海外非美自有产能和海外采购三方结合,实现多元化布局,以平衡政策风险。对于“大而美”法案,阿特斯表示正积极研究应对方案。

从光伏巨头的种种布局来看,以输出技术、占小比例股份的形式出海,或许是一条较为可行的路径。

优势产能不能不受控地“疯狂”出海!

美国政府以胡萝卜(政策激励)推动制造业回流、用大棒(限制措施)试图摆脱中国重构全球制造业格局,但其目标显然难以一蹴而就。即便部分制造业真的回流美国,其本土产能在未来很长一段时间内面临供应链不稳定、降本增效压力大的双重挑战。

与美国制造业回流的“坎坷”形成对比的是,中国企业出海的欲望正愈发强烈,光伏行业更是掀起了“疯狂出海”的浪潮。

然而,这股热潮已引发业内人士的担忧。

主要源于目前国内并不落后的产能正在“疯狂”往海外走,如果不加以控制,对中国光伏的未来会产生致命性影响。

“海外出去的产能国家一定要调控,因为现在出去的都是优势产能,国家应该统筹规划,找到光伏行业洗牌的正确方式。”

事实上,国家层面已开始关注相关问题并采取行动。今年4月,2025年全国出口管制工作会议召开,会议指出,当前国际形势复杂严峻,商务部深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,会同各有关部门、各地方加快完善现代化国家出口管制体系,持续提升出口管制效能,统筹好发展和安全,以高水平安全保障高质量发展。

在近期举行的第十九届中国新能源国际论坛上,全国工商联新能源商会党委常务副书记、秘书长曾少军透露,商务部研究院已经找到新能源商会,商务部准备发起成立出口管制行业协会。

要知道,中国光伏产业的发展并非一帆风顺,从无到有,从三头在外,到今天中国企业掌握了全球光伏产业的绝对话语权,背后是无数企业历经艰辛的探索与突破。

光伏更是全球能源发展的关键一环,而能源格局,不仅直接关系到国家竞争力,更深刻影响着全球规则制定权的归属。在这样的背景下,光伏出海的每一步选择,都需要更加慎重以及更长远的考量。

免责声明:本平台仅供信息发布交流之途,请谨慎判断信息真伪。如遇虚假诈骗信息,请立即举报

举报