一个很耐人寻味的数字,2023年全球船舶新签订单中采用替代燃料动力的占比为46%,相较2022年的57%下滑明显,这与当前航运业加快绿色转型的决心似乎有些格格不入,在一定程度上反映出由于绿色燃料之争尚不明朗,船东投资愈发谨慎。尽管绿色甲醇势头正盛,但其供应严重不足且当前价格高企,尚难打消船东疑虑,更重要的是,尽管绿色甲醇能够实现全生命周期的净零排放,但其在终端现实存在的碳排放很难让决策者真正将其视为长远的终极零碳燃料之选。

来源:克拉克森,招商工业产研中心

因此,尽管连首艘新造船都尚未面世,氨燃料动力却一直被市场所密切关注。克拉克森数据显示,截至4月2日,全球已有13艘氨燃料动力船舶手持订单,此外还有249艘手持订单船舶采取了氨燃料预留的方案,覆盖了集、滚、散、气、油等各大主流船型。那么,被视为真正零碳燃料的绿色合成氨,准备好了吗?

来源:克拉克森,招商工业产研中心

绿氨制取,怎样才是真正零碳燃料?

绿氨是指通过风能、太阳能等可再生能源发电所产生的绿电电解水产生氢气,再由空气中的氮气和氢气经过一定的合成工艺合成氨。应当注意,仅仅凭借绿电制取绿氢并不足以构成真正的零碳绿氨,真正的零碳绿氨还应包括合成工艺的零碳化。

来源:毕马威

当前,绿氨核心的合成工艺主要可分为三类技术路径,即基于哈伯-博世法(热催化+高温高压)耦合绿氢的传统工艺、温和条件下利用热催化+低温低压法耦合绿氢的柔性工艺以及利用电催化/光催化/等离子体/生物催化等耦合绿氢的新型工艺。

来源:国能,中海油,招商工业产研中心

传统工艺基于的哈伯-博世法是传统灰氨生产的主流成熟工艺,已有百余年应用历史,被认为是最有可能率先实现绿氨产业化的技术路线,但该工艺是按照化石燃料稳定持续的原料供应和连续生产要求进行优化迭代的,适用于传统中大型合成灰氨工厂,由于高温高压法的能耗巨大(目前传统工艺的合成氨能耗占每年全球能源消耗的2%),无法适应间歇性、波动性的风光离网绿电供应,而一旦接入传统网电调峰支撑则无法实现真正的绿氨制备。

柔性工艺则主要通过对催化剂及流程工艺的革新,使得合成氨装置能够在较低温度(≤300℃)和较低压力(≤10MPa)下仍能实现高效的氨合成,有效降低过程反应能耗,使合成氨装置小型化、灵活化变为可能,更容易实现风光离网绿电下的大规模绿氨生产。

新型工艺中目前最受关注的是电催化合成氨技术,利用电解液中的水与空气中的氮气生成,其本质是利用电催化剂在施加电能条件下N≡N不断加氢和断键,形成氨分子,实现电能向化学能的转化,有效降低反应能垒,从而省去绿氢制取的步骤,显著提升能源转化率。但各类新型工艺目前尚处于实验室研究迭代阶段,相关的催化剂材料和工艺流程尚不成熟,距离产业化仍有较大距离。

综合来看,基于哈伯-博世法传统工艺并加以改良的技术路径仅能作为短期内灰氨向绿氨过渡的有益探索,但难以满足大规模的绿氨供应,而灵活性更高的低温低压法柔性工艺有望成为未来大规模绿氨制取的主流技术路径。

绿氨应用,未来存在哪些落地场景?

当前,合成氨的传统应用市场主要集中在农业和工业领域,以我国为例,2020年农业用氨占比71%,工业用氨占比29%,其余用途合计占比不足1%。在农业领域,氨主要作为尿素、复合肥的原料;在工业领域,氨则用于生产车用尿素、烟气脱硝、制冷剂、炸药等。传统工艺的合成氨是碳排放大户,每年生产过程中产生的碳排放约占全球碳排放总量的1.8%,占化工行业碳排放的15%~20%,因此合成氨行业的减排压力巨大,未来除了结合碳捕捉装置将灰氨生产转为蓝氨生产以外,绿氨的生产也将成为传统农业用氨和工业用氨的重要选项。

来源:IRENA,招商工业产研中心

随着全球能源结构转型的不断推进,氨的原料属性正在逐渐淡化,而氨的能源属性和储能属性使其在动力燃料、清洁电力和储氢载体等新市场方面具有极大的发展潜力。一方面,氨可以直接用于供能。氨被认为在发电和重型交通运输领域具有脱碳应用潜力。氨直接燃烧或与常规燃料混燃用于发电,有利于构建清洁电力系统;氨用于发动机燃料,有利于解决交通运输领域的碳排放问题。另一方面,氨可以间接供能使用。氨作为储氢介质,利用催化技术能够实现氨-氢转化,可打破传统的氢储运方式,为发展“氨-氢”绿色能源产业奠定基础。

动力燃料方面,氨的辛烷值高,抗震爆性好,可以通过提供更高的压缩比来提高输出功率。氨用作内燃机燃料时热效率高达50%,甚至近60%。氨作为燃料使用时也存在一些明显的燃烧缺陷,相对于汽油、柴油等燃料,氨燃烧时最小点火能量和层流燃烧速度均较低,因此,通常将氨与燃烧性能较好的燃料掺混来改善其燃烧特性。由于燃烧不充分和氧化发生,氨内燃机容易产生温室气体更强的NOX气体排放,一般通过调节控制燃烧温度、压力以及在尾气末端加装SCR系统等措施进行脱硝处理。压燃式内燃机在重型卡车、船舶等交通运输领域年装机容量巨大,需求潜力极大。国际能源署(IEA)在其最新一版的《净零排放路线图》中预测,到2050年,氨燃料在航运能源消耗中的份额将达到44%,同样的,英国劳氏船级社(LR)在其去年9月发布的《未来航运燃料》报告中综合业界多家权威机构预测得出氢基燃料为主的情境下,到2050年氨燃料在航运能源消耗中的份额预计为46%,其中绿氨份额达到35%,将成为航运业最主流的燃料选择。

来源:LR,招商工业产研中心

清洁电力方面,推进火电机组掺烧氨或纯氨等低碳燃料是发电领域碳减排的重要技术方向。掺氨燃烧技术原理是利用可燃的氨气替代一定比例的煤粉,掺混后进入锅炉共同燃烧,并通过控制火焰的轴向温度和空燃比,抑制火焰内氮氧化物的生成。掺氨燃烧发电一方面可以为剩余使用寿命仍然较长的煤电厂提供减碳方案,另一方面能够弥补风电、光伏发电等可再生能源发电的不稳定性和间歇性,此外也为可再生能源生产条件不利(风光资源差、价格高、潜在产能低)国家提供了可行性强的减碳替代方案。日本目前是氨掺混发电的主要推动者,并明确提出在2030年前实现燃煤掺烧20%氨的目标,此外韩国也已将2022年作为氢/氨发电元年,推动氢/氨混合发电技术商业化。根据Yara的预测,到2050年对氨发电的需求量将达到2000万吨。

来源:日本经济产业省,国家能源科技资源中心,毕马威

韩国绿氨发展规划

来源:韩国产业通商资源部,毕马威

清洁电力行业对于绿氨的需求发展预测(单位:百万吨)

来源:Yara,毕马威

储氢载体方面,尽管氢气被认为是最接近“终极能源”的零碳能源之一,但氢的制取成本高、储存及运输困难且经济性较差等问题是制约氢能产业发展的瓶颈,而液氨凭借相对于液氢更高的体积能量密度以及液化温度更高等特性被认为是比较理想的储运氢的有机液态载体,且氨的储运基础设施更加完善,可以间接实现氢的低成本远洋运输,因此氢/氨产业融合发展是解决氢能产业发展瓶颈、助力氨产业由灰转绿的有效途径。根据国际可再生能源署(IRENA)的预测,氨作为储氢载体的需求将从2030年的100万吨大幅提升至2050年的1.1-1.3亿吨规模。

不同渠道运输一千克氢的成本(单位:美元)

氨作为储氢载体的需求发展预测(单位:百万吨)

来源:IRENA,毕马威

综合来看,从航运业角度而言,尽管传统的农业和工业用氨以及清洁电力、储氢等市场都可能对航运业绿氨燃料的供应形成一定的竞争,但更加多元化和更加规模化的市场需求能够有效降低绿氨行业的投资风险,真正有利于绿氨产业的快速扩张和成熟应用。

来源:IRENA,招商工业产研中心

绿氨供应,未来是否能够满足需求?

目前全球绿氨产业发展处在产研结合和商业化早期阶段,但由于其广阔的市场前景,当前全球各国企业都在竞相布局绿氢-绿氨赛道。据IRENA的不完全统计,截至2023年全球已布局超过60个规模化的绿氨项目,到2030年的年产量将达到1500万吨,而加上已在规划中2040年之前投产的绿氨产能合计已经超过7000万吨。知名脱碳组织Mission Possible Partnership(MPP)则预计,到2030年全球绿氨产能最高能达到2000万吨,到2050年有望形成超1000家绿氨生产基地、合计8.3亿吨的产能规模。LR指出,到2030年预计航运业对绿氨的需求量在0.32EJ左右(约合1700万吨),现有布局产能预计能够大致覆盖航运业届时的绿氨需求,不过同时也将面临来自其他行业激烈的需求竞争,并且考虑到2030年以后急剧增长的绿氨需求,当前仍亟需进一步扩充绿氨的规划产能并予以锁定。

来源:LR,招商工业产研中心

对比之下,全球甲醇协会的最新统计数据显示,截至2024年3月,全球已跟踪到的139个绿色甲醇项目到2027年的总产能为1700万吨,到2029年为2100万吨,与后起之秀绿氨的布局产能相比(考虑到二者热值相近),进度明显不及预期,更显得“起了个大早,赶了个晚集”。

来源:全球甲醇协会(MI),招商工业产研中心

从绿氨的生产和供应格局来看,澳大利亚凭借优异的氨产业基础、发达的风光资源条件和强有力的政策扶持,有望成为未来全球最大的绿氨生产和出口中心,主要供应需求庞大的亚洲市场;此外,西北非(主要供应欧洲市场)、南美的智利(主要供应南美洲市场)、美国的加利福尼亚(主要供应美国西部地区)以及阿拉伯半岛南部(主要供应中东及南亚市场)也有望增长为大型绿氨生产基地。从这个角度来看,澳洲至东亚的航线或将主导未来大型液氨运输船的发展。

来源:英国牛津大学可持续设施系统(OPSIS),招商工业产研中心

从加注网络来看,由于液氨早已在全球范围内开展远洋贸易,每年液氨海运约占总产量的8%-10%,目前全球满足液氨装卸的港口超过120个,基础设施相对较为成熟,不过由于氨作为燃料使用的安全性仍存在诸多挑战,目前氨燃料加注港口的审批和建设难度很大,全球仅有挪威弗洛罗峡湾基地的氨燃料加注码头获得政府批准,且还是由驳船改装而成,预计2025年底建成运营,可以说氨燃料的岸基加注几乎处于空白。今年3月,新加坡成功完成了全球首次氨燃料实船加注试验,成为了氨燃料在航运业应用的一个重要里程碑,而除了岸基加注外,船对船加注方案是现阶段更为切实可行的选项,日本、新加坡、韩国以及中国近年来已纷纷加速对氨燃料加注船的研发。

绿氨价格,未来是否有市场竞争力?

在灰氨生产中,制氢成本和制氮成本各占50%;在蓝氨生产中,制氢和制氮成本各占25%,而碳捕捉成本占50%;在绿氨生产中,制氢成本占比高达93%,制氮成本和合成氨成本仅占3%和4%。可以说,绿氢的成本直接决定了绿氨的价格,因此绿氨的降本空间主要来自于清洁电力成本的降低。

来源:IRENA,招商工业产研中心

由于全球不同地区可再生能源的丰富程度和技术成熟不同,通过可再生能源制取绿氢进而生产绿氨的成本也不尽相同,2020年生产每吨绿氨的成本区间为720-1400美元,而灰氨的成本即便在煤炭价格处于历史高点时也仅在每吨440美元左右。随着可再生能源发电成本的下降及风光电氢氨一体化技术的成熟,绿氨的成本将显著降低。根据IRENA预测,到2030年绿氨的生产成本区间为475-950美元,并不断缩小与灰氨的价格差距,接近2050年绿氨的生产成本进一步下降为310-610美元。此外,现有的合成氨工厂可以利用现有的基础设施,在进行相关工艺改造和认证后进行灰氨和绿氨的联合生产以降低成本,对于这种联产工厂,其绿氨的成本到2025年有望降至每吨300-400美元,到2040年有望进一步降至每吨250美元左右,实现相对于灰氨的价格竞争力。

来源:IRENA,招商工业产研中心

结语

无可否认的是,当前氨作为燃料在船舶领域的应用仍然存在诸多现实挑战,比如体积能量密度较低带来的存储空间问题、有毒性带来的泄露风险、氨逃逸和尾气氮氧化物带来的温室气体排放隐患、燃烧缺陷带来的性能不确定性等,且当前氨内燃机研发应用尚不成熟,相关政策法规仍缺乏完整的框架支撑。不过,技术上的风险和挑战从来都不是船舶替代燃料应用的最大障碍,LNG动力、甲醇动力和电池动力等新兴解决方案的不断成熟和完善就是最好的例证,更何况氨燃料的风险和挑战都已经有了明确的解决思路和扎实的突破进展。

上游的供应能力和碳排放交易体系下的价格竞争力将最终决定绿氨作为航运燃料的发展前景。梳理绿氨供应的发展预测时间线可以得出几个关键节点:2025年起,绿氨将主导全球合成氨的新增产能;2030年起,可再生能源最丰富地区的绿氨成本有望与灰氨持平,并开始形成对绿色甲醇的成本竞争力;2040年,绿氨供应规模至少突破7000万吨,并开始形成对灰氨的成本竞争力;2050年,绿氨将形成对其他可大规模供应燃料的成本竞争力。得益于优异的脱碳预期、丰富的应用场景需求和快速升温的投资规模,在上述时间节点均得以顺利兑现的前提下,我们或将见证氨燃料动力船舶订单在2025年后由“ready”为主转变为“capable”为主,并在2030年后逐渐赶超LNG动力和甲醇动力船舶订单,最终在2050年前后成为航运市场(尤其是远洋船舶)优势显著的第一选择。

第五届中国绿氢与应用发展论坛氢能消纳与产业经济协同

根据《中国氢能发展报告2025》数据显示,2024年,我国氢能全年生产消费规模超3650万吨,位列世界第一位。

东北三省一区在建及规划的绿色甲醇和绿氨生产项目75个,占全国产能的80%以上。项目进展顺利预计到2028年,绿色甲醇产能将达到1274万吨、绿氨211万吨;预计到2030年,绿色甲醇产能3114万吨、绿氨562万吨。东北地区正在形成全球低成本绿色船舶燃料的主要生产基地。

同时,绿氢项目面临产品销路单一、绿氢跨行业标准缺位,应用场景经济性待突破等系统性挑战。本次会议,组委会邀请马士基、达飞、中海航运、现代商船、中国化学、中国船东协会、梅赛尼斯、赛默飞、法液空等相关知名单位,聚焦氢能产业上下游产业协同对话交流,通过分享国际标杆案例、剖析国内示范项目痛点,为我国乃至全球构建安全、经济、可持续的绿氢消纳体系注入动能。

组织形式

1、主办承办

主办:中国氢能100人论坛 | 世纪新能源网

承办:氢能观察 | 氢能项目情报 | 氢能技术情报

2、规模 300人

3、时间地点

时间:8月6日-7日

地点:大连

01 热点议题

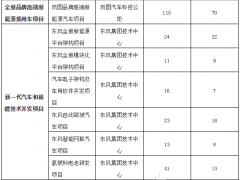

绿氢消纳场景协同:交通领域氢能重卡、氢能船舶、绿色航煤(SAF)、氢电航空无人机应用、氢电物料冷链等;工业脱碳氢冶金;化工领域合成氨、绿色甲醇、煤化工替代、燃煤机组掺烧绿氨发电等;

绿氢氨醇项目商业化验证与应用:绿氢氨醇项目经济性分析测算;关键技术路线与工艺选型;大型绿氢项目设计设计与验证;

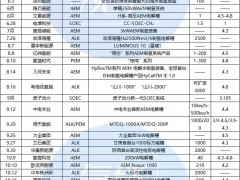

电解槽技术迭代、成本突破和应用案例分析;ALK、PEM、AEM、SOEC现状与前景分析;关键零部件进展和增效降本路径;

氢能运输经济性与安全性;绿氢销售的低碳或零碳认证;燃料电池轻量化设计验证:绿氢出海与保险;

02 拟邀企业及专家

马士基、达飞、中海航运、现代商船、中国化学、中国船东协会、梅赛尼斯、赛默飞、法液空、旭阳集团、中国化学、中国石化、中国石油、中国海油、三峡、国家电投、中国能建、国氢科技、中科院大连化物所、国家能源集团、金风、远景、天合元氢、隆基氢能、阳光氢能、明阳氢能、中船718所、江苏双良、海德氢能、希倍优、国富氢能等。

03 拟定日程

日程以现场实际为准,会议照片为往届情况

联系方式

扫码报名或电话联系我们

联系电话

满 盈:18043147317

刘赫铭:13578986483

微信客服

微信客服 微信公众号

微信公众号

0 条